哈密瓜的“甜蜜”形象

“外忧未了,内乱先起”,自治区工商局商标管理处有关官员指出,因未注册哈密瓜商标,内地商家叫卖甜瓜时就是用了“哈密瓜”字样,新疆也无可奈何。一些研究者认为,在市场上满是所谓新疆哈密瓜的情形下,新疆当务之急是做优做强自身品牌,对新疆哈密瓜的内涵、外延都做出精确界定,取信于市场,区内产地应“强强联手”,而不是“强强交手”,抢资源打乱仗。

从独步天下到约40%的领地被新疆以外的“哈密瓜”占领,在无形资源迅速流失、烂市之风频刮的情形下,大量金灿灿的新疆哈密瓜还在涌向市场,而且,已登陆商场、超市的洋水果虎视耽耽,时时念叨着取代哈密瓜留给消费者的“甜蜜”形象。面对风云诡谲、竞争残酷的市场,哈密瓜乡的人们陷入沉思。

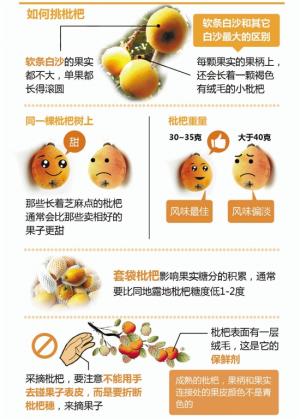

“瓜农这几年市场意识确实提高了许多,可是他们只顾了抢市场,恰恰忘了哈密瓜是因为好吃才有了市场。”新疆哈密瓜开发中心相关人士称,瓜农为了多挣钱,不用绿肥改用化肥,品种上只挑产量高上市早的,传统生产方式因周期较长被人舍弃,在这种急功近利的心态下,哈密瓜越种越多,产量越来越高,口味却越来越差。

与在扩大规模和提升产量方便“投劳”相比,新疆哈密瓜在商标、品牌的培育、保护上用心、用力都远远不够。且不说内地消费者,就连枕着哈密瓜香甜气息入睡的新疆人,买瓜时也是挑来拣去甚至亲口尝了才行。在乌鲁木齐市民中,几乎没人知道哈密瓜有什么品牌,平日里宣传推介活动也难得一见。

“一方山水养一方瓜”,哈密瓜的甘馥品质有赖于新疆的特殊地理气候,而内地“哈密瓜”满天飞,无疑是对新疆的“嘲弄”。一方面人们从中嗅到了市场竞争的惨烈;另一方面又看到新疆对保护无形资产的无奈。在新疆为哈密瓜外销受堵难过时,无法分辨真伪的消费者只得一概敬而远之。一位广州消费者愤而投书新疆媒体:对“李鬼”的宽容,听任假冒哈密瓜大行其道,是对消费者信任和忠诚的蔑视,新疆会为此付出代价!

据自治区农业厅透露,新疆的哈密瓜种植规模常年保持在四五十万亩,可是这种规模却是由一家一户的农民支撑而起的,许多地方哈密瓜种植还是一户几亩的“散兵游勇”状态,销售上也是“谁种谁卖”,瓜农一般多是坐等外地瓜商上门收购。

吐鲁番、哈密两地人士曾就此做过剖析,他们说,由于没有自己的营销网络,完全依赖内地瓜商,即使年初签了产销协议,可一旦行情不好,内地瓜商要么不露面,要么压价收购,瓜农苦不堪言。