哈密瓜的“甜蜜”形象

令人大跌眼镜的是,在上年卖难发生后,次年虽然调减了种植规模,以避开瓜多烂市的结果,可市场似乎并不领情,卖难依然故我,瓜农和地方官员越发感到“增减”文章做不下去。

更让人痛心的是,在烂市之风的洗劫下,一些“先醒”者的探索显得孤立无援。恪守种瓜之道,不为抢市风气所动者,结果“好心”未得好报,鱼目混珠之后,市场已分不清孰优孰劣;遵守竞争法则,精心培育和维护品牌者,投入大产出低,在市场一片“不好吃”的叫嚷声中,努力收效甚微。

从“少了买不到”到“多了卖不动”,直至“少了也卖不动”,一幕哈密瓜的市场沉浮录,实为西部特色瓜果在竞争中屡屡受挫甚至节节败退的真实写照。从“哈密瓜现象”里,人们读出了瓜农的无奈、食者的不解和市场的无情;剖析个中原因,亦不难看出急功近利自毁市场信誉、只求数量不讲质量和产销脱节的诸多弊端。

然而追本溯源,“哈密瓜现象”之所以发生,只顾抢占市场、不顾培育市场才是症结所在。

市场是有形的,在躬耕于田野之上的农民看来,哈密瓜的市场就是那些买瓜和吃瓜的;而在浸淫于商海之中的商家看来,哈密瓜的市场有区内区外、国内国际之分。但市场也是无形的,买瓜的和吃瓜的愿买,是源于多年培养起来的信任和忠诚,这些没有外在形态的东西,是生产者理应精心呵护和培育的又一种市场。可惜,在一味强调占领市场的同时,我们恰恰忘记了后者。

纪晓岚探问哈密王:哈密瓜“不甜”为哪般

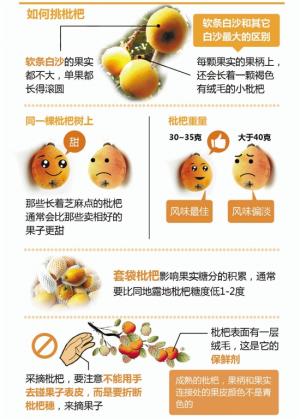

1768年,纪晓岚(纪昀)谪戍新疆,在哈密王依萨克家作客时,吃过哈密瓜,纪晓岚问道,京城有些园户,把哈密瓜籽拿去种植,第一年瓜形和味道都还好,第二年样子接近但味道已经变得很淡了,第三年瓜形和瓜味都全然不同了。这是什么缘故呢?

依萨克回答说,我们哈密地方土性暖、水性甘,又不下雨,因而当地的瓜味道甜美,吃起来有浓郁的瓜香。种在内地,自然条件不同,土性不一,且又多雨,灌溉无法控制,肯定果实要变味。另外就是应该经常进行品种提纯复壮,也就是要挑选好的种籽,放在柴灰中贮存,种籽才不会不变质。

来源:哈密社区网